Da secoli la Scala di Santa Maria del Monte si trasforma in un’opera d’arte viva. Migliaia di piccole luci, disposte come in un ricamo, accendono la notte di Caltagirone, creando disegni straordinari che danzano tra tradizione e fede. Un mosaico luminoso che, passo dopo passo, guida lo sguardo verso l’alto, tra le geometrie perfette dei coppi colorati. Scopri l’evoluzione di questa meraviglia: un intreccio di arte, storia e devozione che continua a illuminare la città.

Le origini della Scala

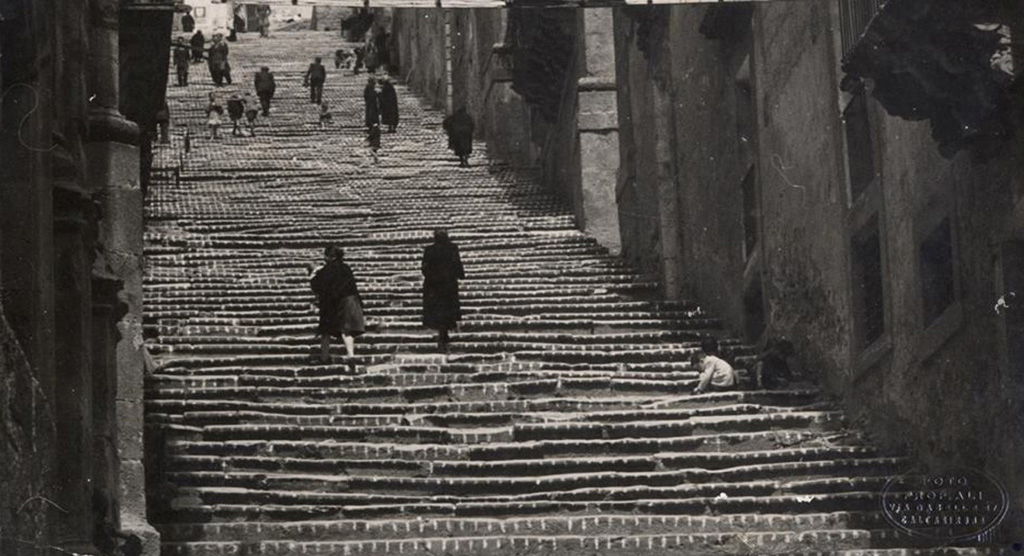

La Scala, la cui origine porta la data del 6 aprile 1606 quando venne dato il via alla costruzione della “Strata Nova”, ha costituito in oltre quattro secoli di vita lo scenario naturale ed il simbolo di aggregazione cittadina nei momenti lieti ed in quelli tristi che la comunità ha attraversato. Dal 1954 è inoltre stata trasformata in un museo a cielo aperto, grazie alle indicazioni del ceramologo prof. Antonino Ragona, quando le alzate vennero rivestite con piastrelle in maiolica policroma riproducenti motivi decorativi siciliani che coprono un arco temporale che corre dal X al XX secolo.

La Luminaria a Caltagirone

Il 24 e 25 luglio di ogni anno o in occasione di solenni avvenimenti civili e religiosi la Scala diventa incomparabile spettacolo nel corso delle festività del santo patrono, San Giacomo apostolo il Maggiore, quando viene artisticamente illuminata nel pieno rispetto di una secolare tradizione con circa quattromila lanterne di carta colorata, i coppi, la cui luce tremolante è generate dalle fiammelle di lucerne ad olio che brillano lungo la monumentale gradinata, così da sembrare un grande fiume di fuoco che scorre dall’alto verso il basso. Da qualche decennio l’appuntamento è rinnovato nelle sere del 14 e 15 di Agosto quando la città di Caltagirone celebra, in coincidenza della solennità dell’Assunta, la ricorrenza dell’apparizione miracolosa della Vergine Maria avvenuta il 15 agosto del 1572 in una fonte del rione del Ponte dove oggi sorge un santuario a Lei dedicato.

Prima, le Piramidi Luminaje

La magia della Scala illuminata è antica e risale agli anni successivi al terremoto del 1693, con le Luminarie che rallegravano la verticale scalinata con un tappeto di luci uniformi e inizialmente solo monocrome. Il primo tentativo di utilizzare la scenografia della Scala per realizzare un’illuminazione artistica la si deve al fervido e elegante estro dell’architetto del Senato Civico, Natale Bonajuto natio di Siracusa, che per la luninaria del 1785 progettò grandi lucerne barocche di forma piramidale di varie dimensioni.

Queste “Piramidi Luminaje”, realizzate in legno e sottilissime tele variopinte sormontate da globi di carta colorata contenenti lucerne ad olio, vennero disposte simmetricamente lungo l’intera scalinata coronandola in cima con tre piramidi di maggiore dimensione ed alternando tra queste e per ognuno dei 150 gradini, di cui era formata in origine la grande scala inframmezzata da alcune piazzuole, 15 coppetti di carta monocroma. Questa artistica illuminazione è testimoniata dal disegno predisposto dall’ingegnere comunale, Salvatore Marino, allegato al bando emanato dal Decurionato cittadino nell’aprile del 1853 per la realizzazione di quaranta di queste piramidi luminose.

Dal filet all’illuminazione artistica

L’idea di realizzare l’illuminazione artistica, così come ancora oggi possiamo goderla con l’uso di soli coppi multicolori, ripristinando l’antica usanza descritta dal carmelitano Padre Maestro Benedetto Candioto come nel 1741 quando «La città è tutta illuminata a festa e desta su tutto grandissima attrattiva l’illuminazione con lanterne di triplice colore nella Scala della Chiesa Madre», la si deve a Padre Benedetto Papale. Il frate appartenente ai minimi conventuali di San Francesco di Paola, i paolotti, venne ispirato dalla nuova conformazione assunta dalla grande scalinata sul finire del 1860 in prossimità della conclusione dei lavori di rifacimento e trasformazione, che ridusse il numero delle sue originarie 150 alzate a quelle degli attuali e continui 142 scalini. Verosimilmente la tecnica per lo scenografico allestimento venne tratta dal poliedrico artista caltagironese da quella per la realizzazione dei merletti a “filet” che ornavano le inamidate cotte di lino bianco, che lo stesso frate usava indossare ogni giorno durante i sacri uffici. Di fatti, il geniale francescano, non fece altro che proiettare sulla scalinata l’uniforme reticolo quadrettato su cui è intessuto questo particolare merletto, utilizzandolo come schema per poter posizionare colorati i lumi di carta. Così facendo riuscì a dar vita ai propri disegni alla stessa stregua di quanto facevano le abili mani delle ricamatrici che con l’uso del punto rammendo, punto tela e punto spirito, riempivano i quadretti della sottile rete per dare vita a ricami ora a motivi geometrici, ora a fiori ed ornamenti ed ancora a volute e getti d’acqua, a voli di animali e di figure fantastiche.

I colori dei coppi, le origini

È sempre nell’ambito ecclesiastico che Padre Benedetto Papale trae ispirazione per implementare l’uso del colore con cui dipingere un dei fronti delle lanterne di carta, cosi che dai tre colori iniziali rosso, verde e bianco si aggiunsero il blu ed il viola. Questi cinque colori sono gli stessi ancora usati per la realizzazione dei paramenti sacri, che nella liturgia del rito della chiesa cattolica sono la rappresentazione simbolica di specifici significati che segnano anche il calendario liturgico. Il Rosso come immagine del martirio e dello Spirito Santo usato nelle feste degli apostoli, dei martiri, della Santa Croce e della Pentecoste; il Verde come anelito alla speranza ed utilizzato nel tempo ordinario; il Bianco quale sintesi pasquale da usarsi in più momenti solenni dell’anno come Pasqua, Natale, Ascensione ed altri ancora; il Blu come raffigurazione della Vergine Maria ed usato nelle festività mariane. Infine, il Viola come rappresentazione del tempo della penitenza e del lutto. Ma da artista quale era, oltre che ecclesiastico, egli sfrutto i colori come elementi per meglio evidenziare le sue composizioni artistiche, ed ecco che i coppi viola e blu accostati rispettivamente a quelli rossi e verdi servivano a dare profondità e rilievo a quelle parti di disegno come una sorta di ombreggiatura prospettica.

La Macchinetta

Inoltre, quando gli iniziali 150 gradini che componevano la scalinata non bastavano ad esprime il suo genio artistico, il frate francescano, Padre Benedetto Papale, ricorreva ad una teatrale “Macchinetta” in legno di sua invenzione che aumentava il numero di gradini sino a 210, così da permettergli di allestire luminarie con disegni più complessi dal risultato prospettico di grande effetto. Sacro, profano, conoscenza tecnica ed estro artistico riuniti in un unico sistema per ottenere uno spettacolo unico al mondo. Padre Benedetto Papale quale vero e proprio “Genius Loci”.

La figura Umana

Il sigillo a questo secolare legame venne definitivamente apposto la sera del 31 Agosto del 1931, giorno di ottava della festa, quando per opera dell’artista cittadino Andrea Parini per la prima volta dal buio della notte si compose, come fosse Musica di Fuoco, la figura umana. Da un gran fondo di velluto nero ecco apparire, come un ricamo a punto spirito, San Giacomo nelle sue vesti episcopali tempestate di gemme preziose. I coppi dipinti di rosso, di verde, di azzurro oltremare e di violetto intercalati al bianco naturale, magicamente divennero qui perle e rubini, lì smeraldi e topazi ed ancora là zaffiri ed ametiste. Negli anni a venire, al Santo che rimandava agli iridescenti mosaici delle cattedrali bizantine ed alle croci gemmate come simbologia trionfale della regalità di Cristo e della sua Chiesa, seguirono le figure di San Giacomo pellegrino, Santiago Matamoros, la Sua reliquia e la Sua statua con il Suo fercolo. Ed ancora Madonne, putti e cherubini in omaggio alla Madonna del Ponte ed a Maria SS. di Conadomini, a cui è intitolata la stessa scalinata monumentale, entrambe compatrone della città, per finire in un carosello di dame e cavalieri retaggio di un glorioso passato. Ricca e variegata è stata la rappresentazione degli stemmi civili e religiosi per raccontare anche così l’originale storia e la bella identità di Caltagirone, che uniti ai motivi floreali e di animali fantastici dal grande effetto, tutti hanno immortalato, con uno stupore mai sopito, la fama e la bellezza della scala.

Molti altri artisti nel tempo hanno continuato e mantenuto la tradizione, quali Mario Amato, Vincenzo Barletta, Salvatore Alberghina Bellia, Salvatore Alberghina Arena, Michelangelo Vassallo e Salvatore Montalto; quest’ultimo con ben 38 realizzazioni allestite dal luglio del 1956 a quello del 1982, ricordato per la sua puntuale presenza fin dalle prime ore del mattino, quando iniziava la collocazione dei coppi, sempre teso alla ricerca dell’allestimento perfetto.

Gli artigiani nel tempo

La tradizione della messa in opera dei coppi sin dalle origini è passata dalle le mani sapienti di famiglie di carpentieri che ne hanno tramandato i segreti e la perizia da padre in figlio mantenendo integra la dedizione e la cura. Si ricordino Libertini e Fraggetta, Baldassarre Alparone, Nicola Giordano e in tempi recenti anche la famiglia Ripullo, ma soprattutto è la famiglia Russo a detenere la più lunga collaborazione dal capostipite don Ciccio fino al nipote Mario, che ancor oggi continua, con le Figlie.

La preparazione, dai coppi all’accensione

La prima fase preparatoria, all’inizio di luglio, è la predisposizione del reticolo a gesso bianco con una tacca rossa centrale nell’alzata al margine alto di ogni scalino. Sono migliaia, circa seimila piccoli segni verticali tracciati a distanza di venti centimetri l’uno dall’altro che servono per guidare l’esatta collocazione del coppo.

La seconda fase consiste nella realizzazione del cilindro, incollando con destrezza i vari fogli di carta briglia, un particolare tipo di carta resistente e senza venature in trasparenza, appositamente prodotto da un’antica cartiera di Fabriano dal riciclaggio di stracci che verranno poi forgiati, uno ad uno, a cilindri d’altezza di circa trenta centimetri e successivamente colorati con il verde, il rosso e l’azzurro mentre nessun trattamento viene eseguito sul coppo bianco destinato, durante l’accensione, ad assumere cangianti riflessi giallo-oro.

All’interno dei coppi, resi stabili appesantendone il fondo con della terra asciutta, si collocano le “lumere” – piccole lucerne di terracotta – poste al loro centro per evitarne l’affumicazione e dotate di uno stoppino – “u meccu” – fatto con fili di cotone attorcigliato e tagliato a giusta misura, prodotto da una filanda bergamasca. Solo qualche ora prima dell’accensione si provvede a riempire le lucerne con l’olio la cui fiamma arderà per circa due ore. I ben quattro quintali di purissimo olio di oliva, tale da assicurare una combustione priva di fumo, che necessitano per ogni singola accensione regalano all’olfatto degli astanti il suggestivo profumo delle cose buone di una volta. La notte antecedente la luminaria l’apparatore provvede a far disporre i coppi ad uno ad uno lungo la scalinata, come fossero tessere di un grandioso mosaico. Il disegno cresce gradino per gradino, dall’alto verso il basso, in una composta e ritmica discesa nel tempo massimo di un minuto e mezzo per scalino ed alla fine, alle prime luci del mattino, si offrirà maestoso allo sguardo curioso dei primi astanti che in lontananza hanno assistito alle ultime fasi della posa dei coppi: “a stirata del disegno”.

L’arazzo di fuoco

Si arriva al magico momento!

Una grande folla accalcata nell’antico piano della Loggia, piazza Municipio, attende che alle 21.30 venga spento l’impianto elettrico dell’illuminazione della grande scala. Una variegata moltitudine di gente fatta di uomini, donne, ragazzi, vecchi e bambini si posiziona lungo la scalinata munita di “buceddi”, steli secchi della infiorescenza di una pianta graminacea che cresce nel vicino bosco di Santo Pietro, volgarmente detta “disa”, in attesa del fischio del capomastro il cui sibilo darà il via ad un innumerevole scoccare di scintille necessarie ad accendere quel fuoco che rinnoverà il magico spettacolo di luci, forme e colori della antica luminaria caltagironese.

Tutti gli occhi sono rivolti verso l’alto per cogliere le sfumature dell’opera mentre i riverberi della luce delle migliaia di vivide fiammelle, sui muri delle case che fanno da cornice alla Scala, offrono una visione ancora più suggestiva paragonabile ad un sogno fiabesco. Gioia, stupore, allegria, accompagnano questa bella invenzione siciliana che unisce, esalta, incanta ed inorgoglisce i cittadini di Caltagirone, i Calatini, di tutte le generazioni in un racconto senza fine che lega passato e futuro.